サッカー・サポート・センターのツイックラーです。今回はカットインからシュートの練習を紹介します。

ドリブルからのシュートの中にはサイドからカットインしてシュートというものがあります。カットインとはサイドから縦に突破せず、中央に侵入していく攻撃です。本来、人が密集している中央(バイタルエリア)を避けてサイドからクロスを上げる方が攻撃しやすいのですが、あえてカットインしバイタルエリアにドリブル突破していくことで、直接シュートまでいくことができます。

しかし、バイタルエリアは人が密集していてなおかつシュートを撃たせまいとディフェンスも必死で守ってくる場所です。カットインしてもシュートを撃てずにただただドリブルして奪われるだけでカウンターを食らってしまうことがほとんどでしょう。

サイドから攻撃がクロスしかなくて、相手に読まれてしまっている。

カットインしてもシュートを撃てずすぐに奪われちゃう。

指導歴9年、年間100人以上の幼児や小学生を指導するツイックラーがカットインからシュートが上達する練習を紹介します。

カットインしてからのシュートを成功させるにはドリブルスピード、ボールの置き場所、ディフェンスとディフェンスの隙間、GKの位置など色々な要素をすべて組み合わせないと成功できない高等技術です。しかしこのカットインからシュートができるとGKはディフェンダーがブラインドになりセーブが困難になるため得点の確率が高くなります。

1流のサイドアタッカーは誰もが持ち合わせている技術で特に有名なのがバイエルンやオランダ代表で活躍したアリエン・ロッベン選手でロッベン選手の代名詞といわれるプレーです。日本人選手でも三苫選手や堂安選手の得意なプレーでありヨーロッパの舞台でも対戦相手の脅威となっています。ストライカーとしてもサイドアタッカーとしてもカットインからシュートを身につけることが1ランク上に上がるうえで必要な技術なので、カットインからシュートの練習を行い、ぜひ身につけていきましょう。

- サイドからの攻撃のバリエーションを増やす。

- シュートの技術が向上する。

| 評価 | コメント | |

|---|---|---|

| 練習レベル | 4 | 小学4年生以上。ボールが運べて、インステップでシュートを撃てる。 |

| 人数 | 2 | 1~6人。1人づつしかできないので人数が多くなると待ち時間がながくなる。 |

| 待ち時間 | 3 | 人数が多いと待ち時間が長い。 |

| バリエーション | 1 | ほぼほぼバリエーションがない。 |

進め方

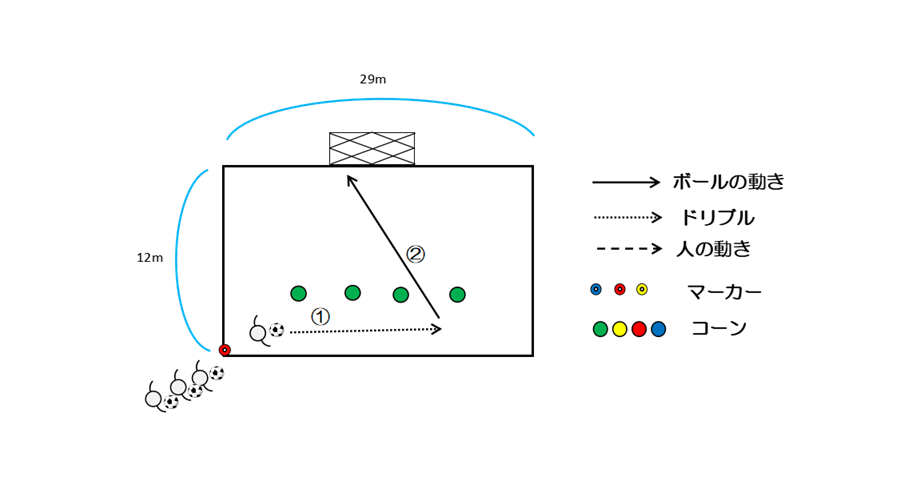

オーガナイズ

- 赤マーカーにボールを持って並ぶ

- 先頭は緑コーンに沿ってドリブルを始める

- どの間でもよいので緑コーンにボールを当てずシュートする

- シュートをしたらボールを持って赤マーカーに並ぶ

- 2~4を繰り返す

- GKをつける

- 左サイドから始める

- シュートまでに制限時間をつける(5秒以内など)

必要な道具

- ボール各1個

- ゴール×1個

- マーカー×1個

- コーン×4個以上

【補足】

★夏場に必要な道具

★冬場に必要な道具

キーファクター

- コーンに当てずにゴールに入れるシュート精度

- いつでもシュートが撃てる運び方

- GKの位置とコーンの位置の把握

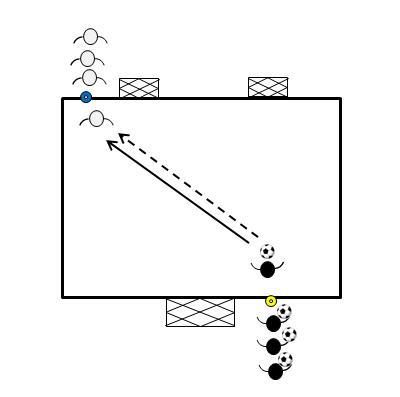

応用(スモールサイドゲーム)

カットインからのシュートのシチュエーションがでやすいスモールサイドゲーム。

【パターン2:対角線】

- 青マーカー(白)にボールを持たないで並ぶ

- 黄色マーカー(黒)にボールを持って並ぶ

- 黒から白にパスをしたら1vs1を始める

- ゴールを決めるかグリッドからボールが出たら終了

- 終了したら黒は青マーカーに、白はボールを持って黄色マーカーに並ぶ

- 3~5を繰り返す

〈ルール〉

- 白はAのゴールにシュートしたら勝ち

- 黒はBとCどちらかのゴールにシュートしたら勝ち

- グリッドの外にボールが出たら終了

- 黒がボールをキックしたらすぐに動いてよい

- 白は最初のタッチでシュートしてはダメ(ツータッチ目からはOK)

獲得できるスキルとメリット

- カットインからのシュートが上手になる

- いつでもシュートが撃てる運び方が身につく

- ディフェンスの隙間からシュートが撃てるようになる

- シュートの引き出しが増える

例)カーブをかけてまくシュート、対角へのシュートなど - GKの位置や場所によってシュートを使い分けられるようになる

サッカーにおいてサイドからの攻撃回数は中央に比べれば多くなるのでサイドを攻略できれば得点の可能性が高くなります。サイドからの攻撃の1つとしてカットインからのシュートがあります。カットインからシュートに持ち込めると相手はクロスなのかシュートなのか迷いが生じさせ混乱させることができ得点の可能性が高くなるので身につけてほしい技術です。

カットインからシュートを撃つためには相手ディフェンダーが密集しているところにボールを運ぶためシュートチャンスが一瞬しかありません。そのため一瞬のチャンスを逃さないボールの運び方が身に付き、GKから観てディフェンスでボールが隠れているところから隙間をぬってシュートを撃つ技術が身に付きます。

GKやシュート位置、ディフェンスの場所(コーンの場所)によってカーブをかけてファーサイドに流し込むようなシュートがいいか、対角に鋭いシュートを撃った方がいいかなどシュートの引き出しが増え、使い分けができるようになっていきます。

注意点やデメリット

- コーンに当ててしまいシュートが入らない

- コーンが割れる

- ボールの置きどころの調整ができない

- トーキックしかできない

ドリブルしながらコーンとコーンの間を通してシュートするのは難しいです。さらにGKをつけてやるとなると難易度はかなり高くなり、頻繁にコーンに当ててしまいシュート練習にならないです。特にドリブルを安定して運べず、ボールが長くなり過ぎたり、コーンを観ながらだとボールを観ることができなかったりするとシュートすら撃てず、どんどんゴールから遠ざかってしまいます。まずはゆっくり取り組みイメージができてからドリブルスピードを上げていきましょう。

インステップやインサイドでボールを蹴ることができずトーキックしかけれない場合は横にスライドしながらのシュートはほぼ決まりません。特に対角にシュートする場合はトーキックでは蹴ることができず、トーキックで対角に撃つ場合はボールに対して大きく回り込まないといけません。インステップやインサイドで蹴ることができるようになってから取り組みましょう。

この練習は頻繁にシュートが至近距離でコーンに当たります。その為、ソフトコーンのような丈夫なコーンでないとすぐに割れてしまうのでプラスチックのコーンの使用はお勧めできません。

下記におすすめのコーンを紹介します。

指導ポイント

- シュートが撃てるボールの運び方

- 軸足の踏み込み

- GKの位置とシュートの場所によるシュートイメージ

【ボールの運び方】

ペナルティーエリア付近ではシュートが最優先であり、ディフェンス側としてはシュートを阻止しするためにあらゆる抵抗をするため、シュートチャンスはほんの一瞬しかありません。その一瞬を逃さないようにボールを運ぶことが必要になります。ステップは細かく、ボールは常にシュートを撃てる場所(右へ流れていく場合は右足に)、そしてボールを触りすぎないなどいくつかのポイントを押さえて、デモンストレーションをいれながら共有していきましょう。

最初はゆっくり、少しづつ運ぶスピードを上げていきましょう。

【軸足の踏み込み】

ディフェンスライン(横に並んだコーン)を平行にドリブルしながら、さらに細かいステップいれながらシュートをしないといけないため、かなりシュートコントロールが難しいです。対角へのシュートは腰を大きく回さないといけないのでバランスを保つのが難しく、カーブで巻くようなシュートは精密なコントロールが必要です。バランスを保ちながら強くあるいは安定したシュートを撃つためには軸足の踏み込みがとても重要です。軸足の踏み込みを強調したデモンストレーションして、良いシュートがあればどんどん良い声掛けをしていきましょう。

軸足の踏み込みだけでなく体幹などのフィジカルやコーディネーション能力もシュートを決める大事な要素。自主練習で取り組むとよいでしょう。

【シュートイメージ】

良い運び方をしていても、GKや相手ディフェンダーが見えていてもその状況でどういうシュートを選択すればよいかわからなければ、シュートは撃てません。ドリブルをしながらGKを誘導して対角にシュート、相手ディフェンダーを壁にしカーブをかけてファーサイドにコントロールシュート、ディフェンダーが足でブロックしたきたところの股下を狙ったシュートなどイメージが大事になります。ある程度のパターンをデモンストレーションでみせて取り組ませてみましょう。良いアイデアをでたらみんなと共有していきましょう。

youtubeやDAZNなどのサブスクでアリエン・ロッベンや堂安律選手のようにカットインからのシュートが上手な選手の動画を見ていろいろなイメージするようにするとよいです。

まとめ

- カットインからのシュートが上達する練習

- カットインからのシュートは高等技術

- カットインからのシュートを撃てるとディフェンスは混乱する

- どんなシュート化をイメージするために動画をみてみる

- シュートが至近距離でコーンに当たるので丈夫なものを使う

カットインから単独でシュートを決めることができるととにかくかっこいい。どんどんチャレンジして上達していきましょう。enjoy football!!

★選手への声の掛け方や接し方、指導方法について学びたい方は下記の記事を参考にしてください。

★スキル習得する練習メニューの作り方は下記の記事を参考にしてください。

★室内でのボール運動やレクリエーション用のボールを使ったゲームについて下記の記事を参考にしてください。

コメント